プロフィール

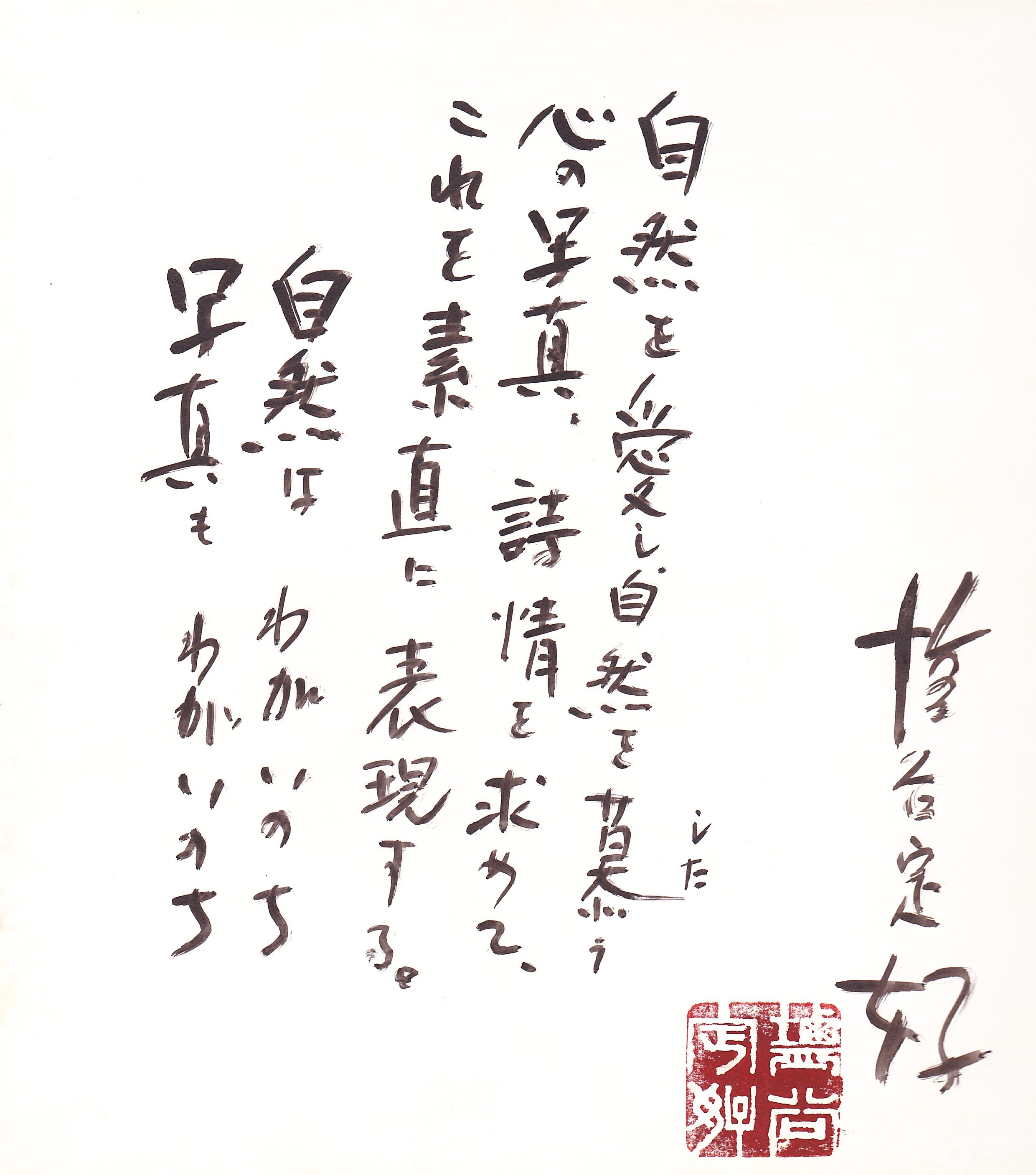

塩谷定好(しおたに・ていこう 本名、しおたに・さだよし)

1899年(明治32年)、鳥取県東伯郡赤崎村(現琴浦町)生まれ。芸術写真の分野で国内の草分け的存在として活躍、海外においても評価が高い。大正時代に一世を風靡した単玉レンズのカメラ「ヴェスト・ポケット・コダック」(通称ベス単)を愛用し、「ベス単のフードはずし」と称された軟調描写(ソフトフォーカス)が作品の特徴。生まれ育った故郷を愛し、生涯にわたって山陰地方の自然を撮り続けた。

回船問屋に生まれ、小学校5年生の時からカメラを手にする。倉吉農学校を卒業後、1919年(大正8年)、赤碕にて写真の愛好会「ベストクラブ」を創設。1926年(昭和元年)、写真雑誌「アサヒカメラ」創刊号第1回月例コンテストで作品《漁村》が1等に選ばれる。その後、国際写真サロン、日本写真大サロンなどの展覧会、コンテストで入選、受賞を重ね、1927年(昭和2年)芸術写真研究会会員、1928年(昭和3年)日本光画協会会員、1934年(昭和9年)国際写真サロン特待員会会員となり活躍する。1975年(昭和50年)に『塩谷定好名作集』が出版され、芸術写真見直しの気運を高めた。

1979年(昭和54年)欧州12か国を巡回した「今日の日本の写真とその起源」展、1982年(昭和57年)西ドイツ(当時)のケルン美術館の「フォトグラフィ 1922-1982」に出品、後者ではフォトキナ栄誉賞を受賞。1983年(昭和58年)日本写真協会功労賞を受賞。1988年(昭和63年)「ヒューストンフォトフェスト」(アメリカ)において「塩谷定好展」を開催。その後アメリカ国内7会場を巡回した。同年、89歳で死去。

作品はフランス国立図書館、ハンブルク工芸美術館、サンタフェ美術館、東京都写真美術館、横浜美術館、鳥取県立博物館、島根県立美術館、米子市美術館などに所蔵されている。

略歴

| 1899年(明治32年) | 10月24日 鳥取県東伯郡赤崎村(現琴浦町)に生まれる |

| 1917年(大正 6年) | 鳥取県立倉吉農業学校卒業 |

| 1919年(大正 8年) | 「ベストクラブ(のちの写研会)」を創設(赤碕町) |

| 1927年(昭和 2年) | 「芸術写真研究会」(東京)会員 |

| 1928年(昭和 3年) | 「日本光画協会」(京都)会員 |

| 1934年(昭和 9年) | 「国際写真サロン」連続入選、特待員会々員となる |

| 1938年(昭和13年) | 「ベストクラブ」を「写研会」と改称 |

| 1950年(昭和25年) | 「倉吉美術協会」設立(のちの「倉吉市美術展覧会」) |

| 1954年(昭和29年) | 「第1回倉吉美術展覧会」写真部門審査員となる |

| 1958年(昭和33年) | 「新協美術会」(東京)写真部門会員 |

| 1960年(昭和35年) | 「全鳥取美術展」写真部門審査員となる |

| 1967年(昭和42年) | 「第11回鳥取県美術展覧会」写真部門審査員となる |

| 1975年(昭和50年) | 『塩谷定好名作集』(米子日本写真出版)出版 |

| 1976年(昭和51年) | 山陰中央新報社「地域開発賞・文化賞」受賞 |

| 1977年(昭和52年) | 地方自治30周年記念・地方自治功労(文化向上)鳥取県知事表彰 |

| 1982年(昭和57年) | フォトキナ写真展「フォトグラフィ1922~1982」(西独・ケルン美術館) |

| フォトキナ栄誉賞受賞。鳥取県教育表彰 | |

| 1983年(昭和58年) | 「日本写真協会」(PSJ)功労賞受賞 |

| 「日本写真協会」会員 | |

| 第2回国際編集デザイン展(アメリカ)デザイン優秀作家賞受賞 | |

| 第1回地域文化功労者文部大臣表彰 | |

| 1984年(昭和59年) | 『塩谷定好写真集 海鳴りの風景』(ニッコールクラブ)出版 |

| 塩谷定好写真展「海鳴りの風景」銀座ニコンサロン、新宿、大阪巡回 | |

| 1988年(昭和63年) | 10月28日 89歳で死去 |

| 2010年(平成22年) | 琴浦町名誉町民受賞 |

過去のおもな展覧会

| 1971年(昭和46年) | 塩谷定好作品展(赤碕農業管理センター) |

| 塩谷定好回顧展(米子アートギャラリーU) | |

| 1976年(昭和51年) | 塩谷定好写真展(東京ペンタックスギャラリー) |

| 1979年(昭和54年) | 「今日の日本の写真とその起源」展(イタリア)のち欧州各国巡回展 |

| 塩谷定好作品展(赤碕農業管理センター) | |

| 1981年(昭和56年) | 第88回「写研会」写真展(倉吉博物館) |

| 1982年(昭和57年) | フォトキナ写真展「フォトグラフィ1922~1982」(西独・ケルン美術館)、 |

| フォトキナ栄誉賞受賞 | |

| 1983年(昭和58年) | 第2回国際編集デザイン展(アメリカ)デザイン優秀作家賞受賞 |

| 塩谷定好・植田正治写真展(鳥取県立博物館) | |

| 1985年(昭和60年) | 「パリ・ニューヨーク・東京」展(つくば写真美術館‘85) |

| 1988年(昭和63年) | 「ヒューストンフォトフェスト1988」において「塩谷定好写真展」のち全米各地巡回 |

| 「日本の写真1930年代展」(神奈川県立近代美術館) | |

| 1988年(昭和63年) | 89歳で死去 |

| 1990年(平成 2年) | 米子写友会回顧展(米子市美術館) |

| 1992年(平成 4年) | 「日本のピクトリアリズム―風景へのまなざし」(東京都写真美術館) |

| 2001年(平成13年) | 「日本の近代写真 1915-1940」(アンセルアダムスセンター、アメリカ) |

| 2003年(平成15年) | 「日本写真史」展(ヒューストン美術館) |

| 「鉄道と絵画」展(福岡市美術館) | |

| 2005年(平成17年) | 「写真はものの見方をどのように変えてきたか」展(東京都写真美術館) |

| 2006年(平成18年) | 「ルソーの見た夢、ルソーに見る夢」展(世田谷美術館) |

| 2007年(平成19年) | 「国立新美術館開館記念展 20世紀美術探検」(国立新美術館) |

| 2008年(平成20年) | 「子どものいる風景」展(神戸市立小磯記念美術館) |

| 「倉吉の美術100年」展(倉吉博物館) | |

| 2010年(平成22年) | 塩谷定好展(まなびタウンとうはく) |

| 塩谷定好写真展(河本家住宅) | |

| 2011年(平成23年) | 「芸術写真の精華」展(東京都写真美術館) |

塩谷家

塩谷家は現在で9代目を数え、約200年の歴史のある旧家。屋号「塩屋」を名乗り、江戸中期より赤碕に住居したようであるが、初代から3代については、詳細は不明である。

4代目塩屋孫平(港町の岡田家より養子)が江戸末期から明治初期にかけて、菊港を母港とする回船業(所有船・蛭子丸「えびすまる」)を営み、北前船で米や海産物を商った。日本海沿岸を舞台に活躍し、商売が拡大した後、北海道豊頃町に漁場を持つに至った。明治初期に、北海道に飢饉がおこった際、商品である米を住民のために無料で分け与え、その恩義から、住民の手により「孫平神社」が現地に建てられたとの言い伝えもあるが、孫平は志半ばで北海道で35才で病死した。

明治以降、「塩屋」は塩谷姓を名乗り、孫平の後嗣として槻下の盛山家より入った久次郎は、5代目を継ぐとともに、本宅の建築をおこない、米の仲買業として、塩谷商店を起業した。公務として町3役を歴任、第4代目赤碕町長に就任した。赤碕駅設置の際には、その中心として敷設に携わり、また、赤碕小学校校舎の建設や、学校の坂道の建設にも携わった。

孫平の子の6代目長一(定好の父)は、義父の久次郎と共に塩谷商店を経営し、主に駅前の運送業部門を分担して営むとともに、漁業会長や赤碕実業信用組合理事長、農業会理事、町会議員等を勤め、商工業の発展と、後進の育成をはかった。

7代目定好は、塩谷商店の経営権をすべて関係者に譲り、専ら写真家として研鑚を積み、全国にその名を知られるようになった。戦後は、敗戦による逆境のなか、塩谷写真館を起業し生計をたてながら、生涯、山陰の写真を撮りつづけた。

8代目宗之助は、日本大学芸術学部文芸学科を卒業。山陰日日新聞社・日本海新聞社の編集長や、山陰中央新報社の鳥取学芸部長などを務め、主に山陰の民俗や文芸を担当した。

本宅は、5代目久次郎により、明治39年(1906年)に海運業の本店として建てられた町屋作りの建物で、現在は2階建ての本宅と、4つの土蔵及び庭園で構成されている。1階と2階に十畳の客間があり、当地方においては珍しい構造となっている。2階の螺鈿づくりの床の間や、各部屋の建築材料に趣向が凝らしてあり、海運業などの事業を営んでいた当時の塩谷家の生活ぶりがうかがわれる。

写真

若き日の 塩谷定好 本人の写真(左側)